扇子遊びとは?初心者向けにわかりやすく解説

扇子遊びの基本と歴史的な背景

「扇子遊び」とは、扇子を使った表現遊びやごっこ遊びを指します。扇子は日本の伝統文化に根付いた道具で、能や舞踊など芸能の世界でも欠かせない存在です。その一方で、保育の場では子どもが身近に楽しめる遊びの道具としても活用されてきました。

扇子を開いたり閉じたりして風を感じたり、音を立ててみたり、体全体を使って表現することで、子どもの感覚や想像力を広げることができます。遊びの中に伝統文化が自然に取り入れられるのも、扇子遊びの大きな魅力です。

子どもが楽しめる扇子遊びの特徴

扇子遊びは特別な準備がなくても楽しめるのが大きな特徴です。子どもにとって、扇子をパタパタと動かすだけで風が生まれるのは新鮮な体験。シンプルな動きの中に「心地よさ」「面白さ」「達成感」が詰まっています。

さらに、扇子を道具として使うことで自然と体を大きく動かすようになり、全身の運動にもつながります。音楽に合わせてリズムをとれば、表現遊びとしても発展できますし、友達と一緒に扇子を動かすことで協調性も育まれます。

保育や家庭で取り入れるメリット

- 表現力が育つ:扇子の動きひとつで「風」「波」「花びら」など、いろいろな表現を楽しめます。

- 感覚を刺激する:風や音の感覚を体験し、五感を豊かに育むことができます。

- 文化体験になる:日本の伝統的な遊び道具として、文化に親しむ機会にもなります。

こうしたメリットから、扇子遊びは保育園でも家庭でも取り入れやすく、学びと楽しさの両面を備えた遊びだといえるでしょう。

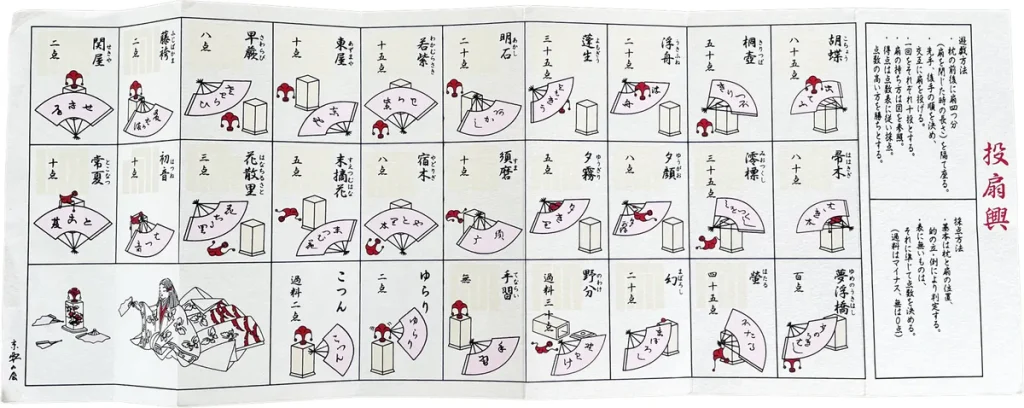

引用:https://www.ibasen.co.jp/cdn/shop/files/IMG_4871_1.webp?v=1679958230&width=1200

↑投げて遊ぶ遊び方は昔から伝統としてあるので、現代風に分かりやすくして遊ぶのもありですよ!

保育園で楽しめる扇子遊びのアイデア

リズム遊びと組み合わせた扇子遊び

保育園で人気なのが、音楽に合わせた扇子遊びです。例えば童謡やわらべ歌を流しながら、歌のリズムに合わせて扇子を開閉したり、左右に振ったりします。

曲調が盛り上がる部分で大きく動かしたり、静かな部分でゆっくり動かしたりと、子どもたちが音楽の強弱を感じ取れるのもポイントです。自然と表現の幅が広がり、音楽表現活動にもつながります。

まねっこ遊びで広がる表現活動

保育士が「風が吹いてきたよ」と言って扇子を大きくあおぐと、子どもたちは「わぁ!」と声をあげて真似をします。このように、保育士の動きを真似ながら遊ぶ「まねっこ扇子遊び」は、表現力を育てるのにぴったりです。

「花が咲いた」「蝶がひらひら飛んでいる」など、イメージを言葉で添えてあげると、子どもたちの想像力がさらに広がります。

季節行事(夏祭り・お正月)に合わせた活用法

扇子遊びは行事にも取り入れやすいです。夏祭りでは盆踊りの一部として扇子を使った踊りを取り入れたり、お正月には伝統遊びの一環として扇子を使った表現遊びを行うのもおすすめです。行事と結びつけることで、子どもたちに「日本の文化を楽しむ」きっかけを与えることができます。

家庭で簡単にできる扇子遊び

親子で楽しむ扇子ごっこ遊び

家庭でも、扇子があればすぐに遊べます。例えば、親子で向かい合って「風を送るごっこ」をすると、それだけで子どもは大喜び。「ママの風だよ」「パパの風は強いね!」と声をかけながら遊べば、親子のスキンシップも深まります。

絵を描いた手作り扇子でアレンジ

市販の扇子だけでなく、手作りの紙扇子を使うのもおすすめです。画用紙を蛇腹に折り、割りばしなどを持ち手にして簡単な扇子を作れば、子どもが自由に絵を描いて世界にひとつの扇子を作れます。

例えば夏なら「花火の絵」、秋なら「紅葉の絵」を描いて、その絵を使って遊ぶと季節感のある活動になります。工作と遊びを組み合わせられるのも扇子遊びの魅力です。

扇子を使った風や音を楽しむ感覚遊び

扇子を早く動かすと「バサッ、バサッ」という音が鳴ります。音に敏感な子どもはその変化を楽しみながら、風の強さや速さを調節する感覚を学びます。扇子の音と風を同時に感じることで、遊びながら自然に感覚統合が促されるのです。

扇子遊びを取り入れるときの注意点

安全に遊ぶための工夫(ケガや破損の防止)

扇子は固い骨組みがあるため、振り回すと危険です。保育や家庭で取り入れるときは、周囲に十分なスペースを確保し、走り回りながら遊ばないように声をかけましょう。壊れやすい扇子を使う場合は、布や厚紙で作られた子ども用のものを準備すると安心です。

年齢に応じた扇子の選び方

未満児や低年齢児には、折り紙や厚紙で作った柔らかい扇子を。3歳以上であれば市販の小さめの扇子でも扱えるようになります。年齢や発達に合わせて安全な素材を選ぶことが大切です。

遊びを通して育まれる力(表現力・集中力など)

扇子遊びはただの「ごっこ遊び」ではなく、多くの学びを含んでいます。表現力・集中力・想像力が育まれるのはもちろん、友達と一緒に遊ぶことで協調性も養われます。また、伝統文化への親しみや季節感を感じ取る力も自然と身についていきます。

まとめ|扇子遊びは身近で楽しい日本文化体験

保育園でも家庭でも広がる遊びの可能性

扇子遊びは特別な道具を必要とせず、日常の中で簡単に取り入れられる魅力的な遊びです。保育園では表現遊びや行事に取り入れ、家庭では親子のふれあい遊びとして楽しめます。遊びの幅が広く、年齢に応じてさまざまなアレンジができるのも大きなポイントです。

子どもと一緒に日本の伝統を楽しもう

扇子は日本の伝統的な道具ですが、堅苦しいものではありません。遊びを通して子どもが自然に文化に触れることができます。風を感じる喜び、リズムに合わせて表現する楽しさ、そして自分の気持ちを形にする表現力。扇子遊びを通して得られる体験は、子どもたちの豊かな成長につながっていきます。

扇子遊びを保育や家庭に取り入れて、子どもと一緒に「日本の文化を楽しむ時間」を過ごしてみてはいかがでしょうか。

コメント